薝蔔院是广洽老和尚(1900-1994)生前的驻锡地。1948年,在现在的芽笼购置地皮,将一间马来浮脚屋改建成佛教精舍。老和尚从1948年建院,到1994年往生,在此居住、修行46年。为了保存这一历史建筑,新加坡佛教居士林自1998年始,在薝蔔院诸位信托人的呼吁下,先后耗资近百万新币对薝蔔院进行了全面整修,并将老法师生前收藏的大量书画文物装裱整理,展示出来,同时挂名“广洽纪念馆”。纪念馆于2007年3月4日(正月十五)开幕。

广洽法师1994年正月十五示寂薝蔔院,潘受先生《挽广洽法师》曰:“兴学仰高风,一生道广能周洽;故交多大德,万法缘空证本来。”这幅挽联将法师一生概括得非常精准。广洽老和尚人缘好,“一生道广能周洽”,故交除了方外高僧,也多有在俗之人。他喜爱艺术,乐意和艺术家结缘,生前收藏了大量文人书画,体现了僧俗之间高尚的君子之交。现在纪念馆择日对外开放,印光大师、弘一法师、竺摩法师、马一浮、夏丏尊、丰子恺、齐白石、徐悲鸿、郁达夫、于右任、叶恭绰、叶圣陶、俞平伯、沙孟海、钱君陶、唐云等人的作品应有尽有。它的价值不仅体现在艺术上,更重要的是其间包涵了珍贵的僧俗情谊和历史、文化意义。

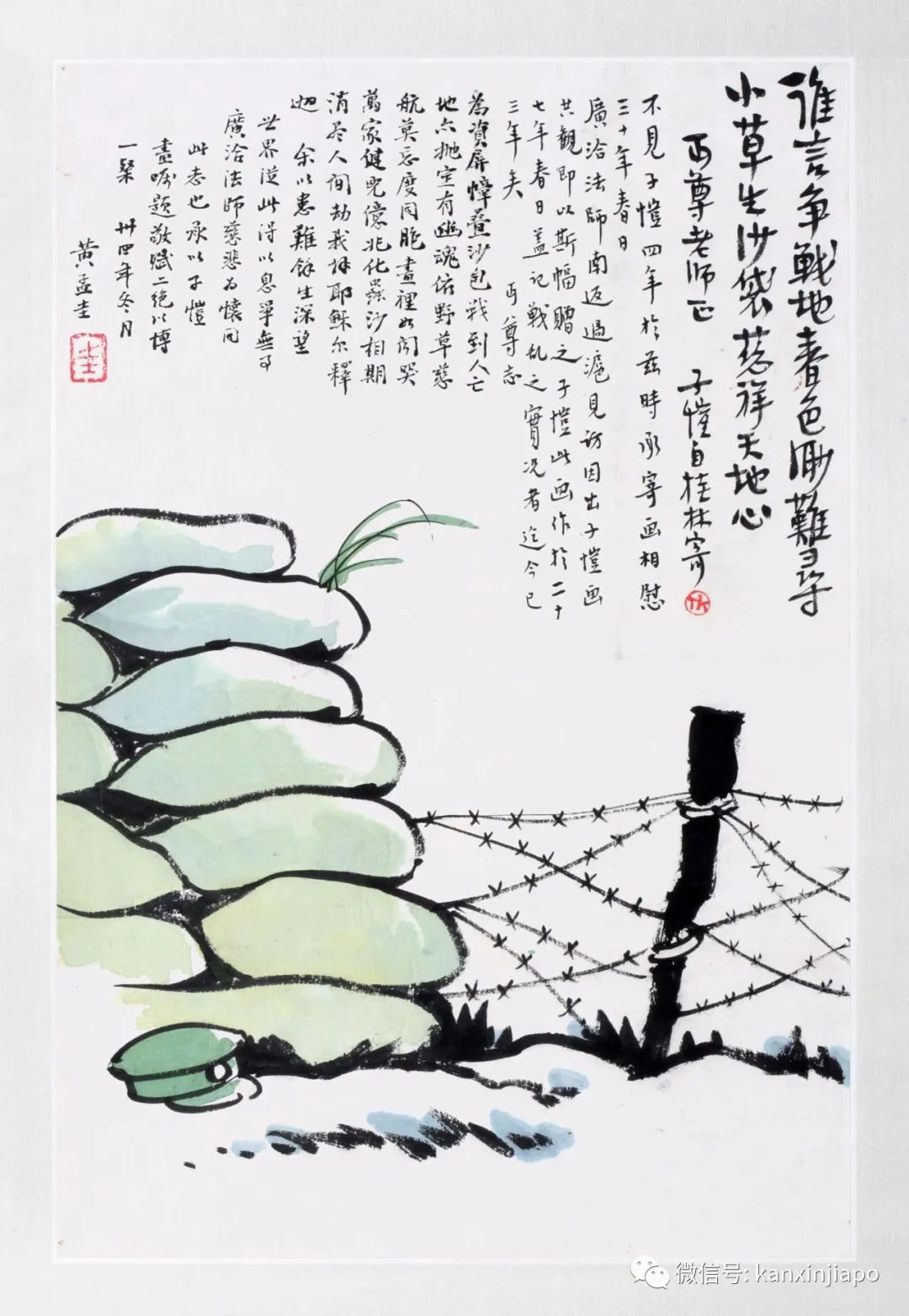

(丰子恺赠夏丏尊漫画,夏丏尊题签转送广洽法师。)

广洽法师早年亲近弘一大师学律,向有弘公座下“律学掌门人”之称,可以说是弘一法师最得意的弟子之一。广洽法师结交的很多文化名人也都与弘一大师有着深浅不一的因缘,他们和广洽法师往来,仿佛把和弘公的因缘续接下去。我之前写过一文《薝蔔院“佛友圈”:广洽法师、丰子恺及马一浮》,洽师与丰子恺、马一浮的深厚世缘在此不赘,这里再记述一下广洽法师与夏丏尊、叶圣陶、郁达夫三人的交往。

夏丏尊写过几篇关于弘一法师的文章,特别好。当初是夏先生的几句话,刺激了李叔同,使得他后来出家为僧。可以说,夏丏尊是成就弘一法师的一大“助缘”,这个功德也算无量了。夏丏尊虽未出家,但心里有佛,他和丰子恺两人是“居士散文”的代表。先来谈一下广洽法师与夏丏尊(1886-1946)的僧俗之交。广洽纪念馆里有两件与夏丏尊有关的展品。一件是在弘一法师照片上的题签。夏丏尊在照片右侧写道:“晚清老人道影。”左侧题写:“二十六年深秋,老人于烽火中由青岛返闽,道经上海为留影以记系念,三十年春日广洽法师来访,共话老人消息,因检一纸赠之。丏翁记。”照片下方印的是:上海吴开,法租界八仙桥。从题签可知,1937年5月,弘一法师因青岛湛山寺倓虚法师之请前往讲律,七七事变后,也不愿退避,直到10月讲律圆满才返厦门,中途在上海停留,去吴开照相馆拍了这张照片。弘一法师粗布僧衣,一脸慈悲,看了影像,令人生敬。1940年12月,印光大师圆寂,广洽法师代表新加坡佛教界赴中国苏州灵岩寺参加追悼大会。法师此行,在中国逗留数月。1941年春,法师经上海南返,在沪期间和夏丏尊见面,两人的话题当然就是晚清老人弘一法师,丏翁把这帧珍贵的照片赠给了广洽法师。

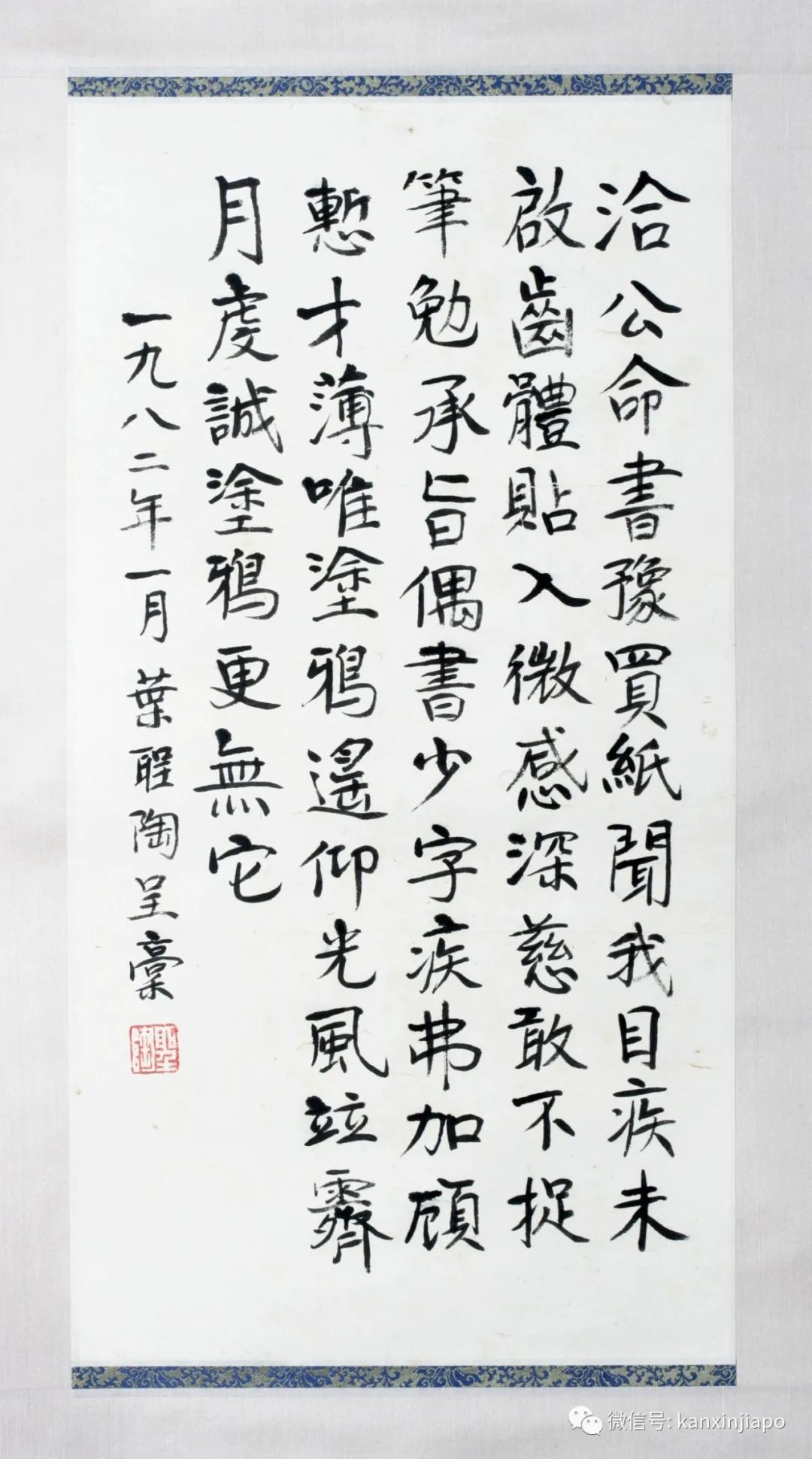

(叶圣陶赠广洽法师书法)

广洽纪念馆里另一件与丏翁有关的作品是丰子恺的一幅漫画。这幅漫画绘于1938年,当时丰子恺避乱于桂林。画的是战场一角,铁丝网边上一叠沙包,作防御之用,其中一个沙袋上居然长出了小草。丰子恺有感而发,题了一首五言绝句:“谁言争战地,春色渺难寻。小草生沙袋,慈祥天地心。”他把这幅画寄赠给夏丏尊先生。也就是广洽法师1941春访丏翁的那一次,丏翁把这幅作品与弘公照片一同转赠给了广洽法师,并在画上题写:“不见子恺四年,于兹时,承寄画相慰。三十年春日,广洽法师南返,过沪见访因出子恺画共观,即以斯画赠之。子恺此画作于二十七年春日,盖战乱之实况者,迄今已三年矣。丏尊志。”这段文字将此画来龙去脉交代得清清楚楚。

五年后,1946年,夏丏尊去世。

又过了四十年,1986年,广洽法师到浙江上虞参加了夏丏尊百年诞辰纪念会。

接下来谈谈广洽法师与叶圣陶的关系。叶圣陶(1894-1988)是中国著名作家和教育家。代表作有《倪焕之》《稻草人》《多收了三五斗》《潘先生在难中》。他在1927年,写过一篇影响很大的散文《两法师》(指印光法师和弘一法师)。广洽法师对叶圣陶慕名很久,直到1981年11月,洽师与居士林林长陈光别居士访问北京才见到这位《两法师》的作者。这次见面,法师本想请叶老写字,留下墨宝纪念,但听说叶老视力不佳,就没有开口。后来叶圣陶知道此事,在1982年1月写了一幅书法送给法师:“洽公命书豫买纸,闻我目疾未启齿。体贴入微感深慈,敢不捉笔勉承旨。偶书少字疾弗加,顾惭才薄唯涂鸦。遥仰风光并霁月,虔诚涂鸦更无它。”这首诗,尽管写得通俗浅白,却非常感人。既可看出洽师的人品,也可看出叶老的格调。弘一大师往生后,他同时代的文友和学生,都喜欢与弘公的这位弟子保持往来,不是偶然的,他们一定从广洽法师身上察觉到弘公的品德和行事作风。

(叶圣陶赠广洽法师书法)

广洽法师造访叶老,丰子恺之女丰一吟画了一幅《促膝谈心图》记之。叶老看到此图,填《浣溪沙》一阕,1982年夏抄在木版水印信笺上(共三叶)寄给洽师,全词曰:“促膝诚为甚胜缘,谈心相对欲忘言。旧交新晤乐无边。展卷俨然丰老笔,继承乃父一吟贤。画风书趣得薪传。”

上述叶老赠给洽师的两件书法作品目前都藏在广洽纪念馆。

1985年和1987年,广洽法师又两度造访叶圣陶。1987年那次,叶圣陶的儿媳即夏丏尊的女儿夏满子(叶圣陶长子叶至善妻子)将弘一大师出家前三天送给她父亲夏丏尊的怀表转赠给广洽法师,这块表虽未在广洽纪念馆展出,我想它一定还收藏在薝蔔院里。

(1987年,叶圣陶的儿媳即夏丏尊的女儿夏满子将弘一大师出家前三天送给夏丏尊的怀表转赠给广洽法师。)

最后说一下洽师与郁达夫(1896-1945)的因缘。

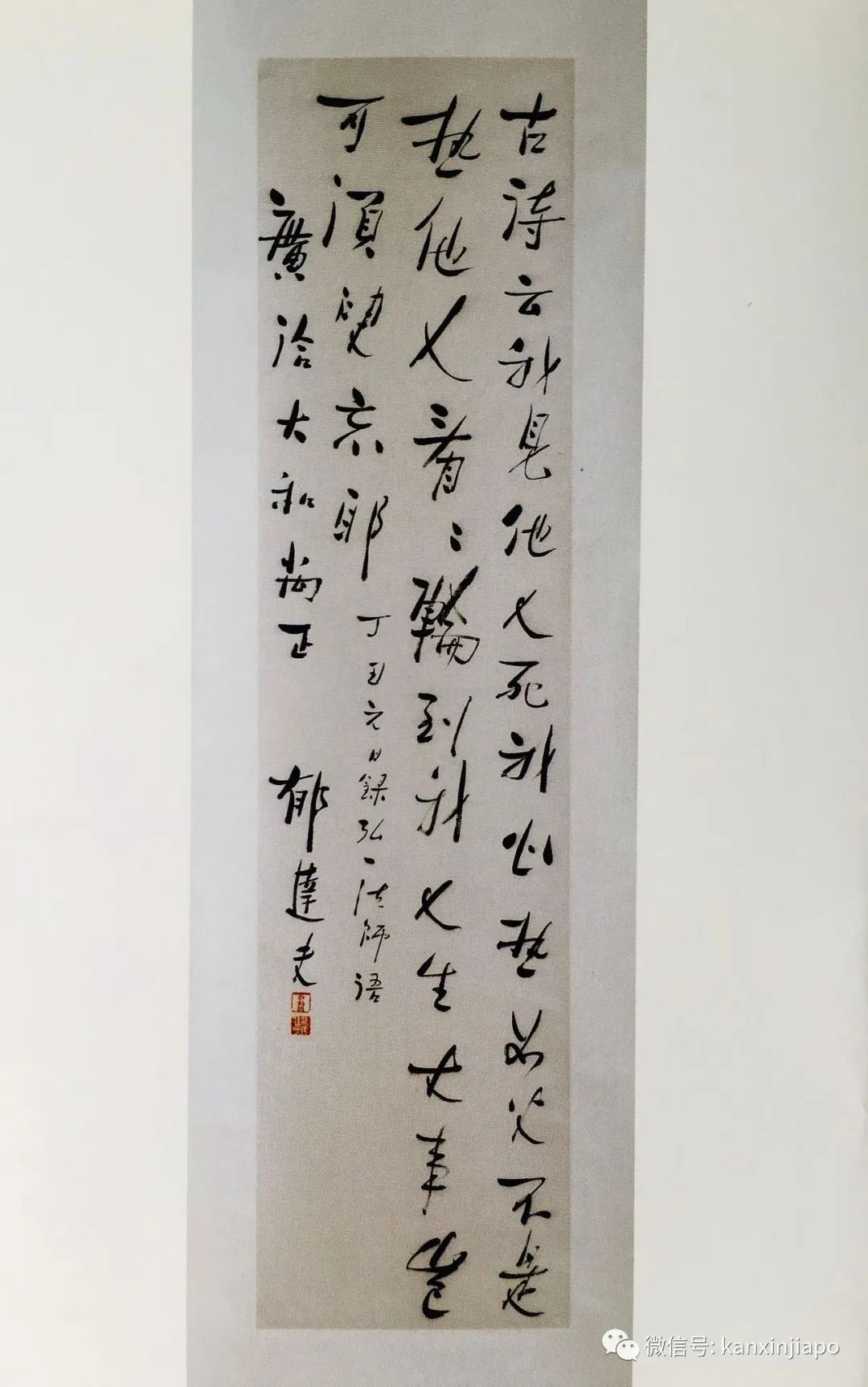

广洽纪念馆有一幅郁达夫的书法,字体倾斜,落拓不羁,是典型的“郁体”,上书:“古诗云:我见他人死,我心热如火,不是热他人,看看轮到我。人生大事,岂可须臾忘耶。丁丑元日录弘一法师语。广洽大和尚正。郁达夫。”丁丑元日,是1937年元旦。古诗里,元日多指春节,后来也指元旦。应福建省主席陈仪之邀,郁达夫1936年初到福州任福建省政府参议。1936年11月他访日本,12月底返国,途经台湾抵厦。郁达夫到了厦门,在广洽法师和记者赵家欣陪同下渡海至鼓浪屿日光岩拜见弘一大师。郁达夫1921年出版小说《沉沦》,一炮而红。但弘一法师1918年已经出家为僧,对俗世文艺一概不问,所以,他对大名鼎鼎的郁达夫可能并不知晓,两人见面,也没什么可谈,临别时,法师送给郁达夫《佛法导论》等书。几天后,郁达夫回到福州,写了一首诗寄赠弘一法师,其中有两句“远公说法无多语,六祖传真只一灯”,既是搬弄佛教典故,大概也是谈话纪实,说明当天弘一法师确实“无多语”。郁达夫离开厦门前写了上面提到的这幅字送给广洽法师,洽师一直珍藏着,1937年11月洽师南下新加坡,把这幅字随身带上。

1938年底,郁达夫也来到星洲,一住三年多,直到1942年2月乘船离新,逃往印尼苏门答腊。在星洲的这段时间,郁达夫和广洽法师的前缘又续上了。1939年5月20日,郁达夫在《星洲日报》副刊发表了《记广洽法师》一文,开头就是:“与广洽法师初次的见面,是在大前年的年底,我从台湾回来,在厦门过年的时候。”所谓过年,就是1937年新年元旦。郁达夫文里还写道:“我为想和在鼓浪屿日光岩下坐关的弘一法师去一见,曾把当时在《星光日报》当记者的赵家欣君去预探一探弘一法师的意见,第二天,赵家欣君就同广洽法师一道来看我了。……(广洽)法师的身体不好,行动和言语,洵洵有儒者气;大劫之后,和他在星加坡(新加坡)的再遇,真是如何的一件值得惊喜的事情!”由此可见,七七卢沟桥事变之后,他俩星洲再遇,惊喜的同时,免不了兴起“落花时节又逢君”的感慨。

(郁达夫赠广洽法师书法)

在星洲期间,还有一件事不得不提,就是关于印光大师的雕像。1939年,新加坡来了一位奥地利雕刻家和画家卡尔·杜迪希。杜迪希在新加坡逗留的时间只有一年多,这位艺术家是郁达夫和广洽法师共同的朋友。郁达夫有两篇文章《介绍雕刻家杜迪希(Karl Duldig)》和《印光法师塑像小记》写到这位雕塑家。特别是后一篇《印光法师塑像小记》,交代了塑像的经过。广洽法师请杜迪希塑了一尊印光法师头像,雕像完成后,先送至郁达夫处,郁达夫又送到了广洽法师那里。看了郁达夫的文章,我一直惦记着这尊雕像的下落,后来读丰子恺给广洽法师的书信集,得知洽师在1965年就将此宝物携带回故国。信中丰子恺建议“印光大师雕像供养在苏州灵岩山最妥”。最后印祖雕像是否安置在灵岩山,文革中是否保留下来,均不得知,不过,至少有了一个线索可寻。

痛哉!郁达夫1945年被日军杀害于苏门答腊,洽师与他的俗缘就此中断。

薝蔔院(广洽纪念馆)是一幢蓝色琉璃瓦的三层建筑,独门独院,虽与大马路一墙之隔,却改天换地,顿感清凉。前院有两株薝蔔树,开花时节,一片幽香。这里既是人间净土,也是艺术宝库,值得流连。

《南洋艺事》主要探讨了新加坡书画、文学的历史人物和现象,涉及第一代书画家许允之、张荔英、林子瑄、范昌乾、钟泗滨、陈月秀等;也谈论了中国文人及画家徐悲鸿、刘海粟、郁达夫、丰子恺、贺友直、陈钧德与南洋的关系。同时也关注了第二代画家陈楚智、陈瑞献、许梦丰等人的艺术贡献。对新加坡导演陈哲艺、舞蹈家吴诸珊的成就也做了评析。

本书的“艺事”是一个宽泛的概念,以书画艺术为主,但同时包含了文学、电影、舞蹈、音乐等。

何华,上海复旦大学中文系学士,新加坡国立大学中文系硕士。现居新加坡。《联合早报》专栏作家。出版散文集《老春水》、《一瓢饮》、《南洋滋味》、《在南洋》、《〈台北人〉总也不老》、《何华的一天》、《南洋艺事》等。

感谢作者授权《新加坡眼》发表。

编辑:HH